«Sa mère n’est pas ce genre de personne à qui l’on peut dire “je t’aime” ; cela paraît presque une grossièreté. Il faut être très bête pour avoir ce genre d’idée dans la tête. Son petit frère n’y songerait même pas. Il n’est pas si bête… Et en plus, il est sympathique.» «Sa mère ne supporte pas d’attendre, il faut venir immédiatement, dès le premier appel, sinon… Sinon, elle a la main leste, comme dit son père. C’est un bruit qui ressemble à celui de la porte d’entrée quand sa mère la referme, Clac ! Clac ! Comme si elle claquait la porte deux fois de suite. Son père appelle ça un “aller-retour”».

Chaque vélo pliant Brompton a été étudié dans les moindres détails.

Une mère sévère, insatisfaite de sa condition de femme au foyer, un père absent, obnubilé par son travail, un jeune frère, chouchou de sa mère, devant lequel tout le monde se pâme… pas facile pour la petite de trouver sa place, de faire son trou.

La jeune héroïne d’Isabelle Minière fait pourtant tout son possible pour satisfaire les adultes et entrer dans les bonnes grâces de sa mère. Mais qu’attendent-ils tous d’elle au juste ?

Elle a beau faire de son mieux, rien n’y fait. «On ne peut pas décider si quelqu’un est méchant ou gentil, c’est trop mélangé, quelqu’un peut vous paraître bon à certains moments et mauvais à d’autres ; et vous ne savez plus quoi penser à son sujet. Pour Cendrillon, c’est facile : elle sait de quel côté elle est ; et de quel côté sont les autres. Cendrillon a une sacrée veine…»

Comment doit-elle s’y prendre pour enfin exister aux yeux des autres ? Serait-ce plus facile si, comme son petit frère, elle était un garçon ? Tout semble lui réussir à lui…

A moins qu’elle devienne étudiante «Aujourd’hui, elle a trouvé sa voie : elle sera étudiante. Pour foutre le bordel. Et pour tout le reste aussi : de jour en jour, elle a réuni des indications qui confirment sa vocation

.

Elle récapitule :

1) Un étudiant est toujours dans la rue.

C’est très attirant. Et s’il pleut ? Tant pis, il faut savoir ce qu’on veut dans la vie.

2) Un étudiant a les cheveux longs.

Plus personne ne pourra s’en prendre à sa tignasse, que sa mère menace souvent de ratiboiser : ce sera un élément professionnel.

3) Etre étudiant, ça ne mène nulle part.

– Où ça va les mener ? dit son père.

– Nulle part ! répond sa mère.

Ne mener nulle part, la petite ne sait pas pourquoi, mais c’est très plaisant.

4) Ce que font les étudiants intéresse beaucoup de gens – on en parle chaque jour à la radio.

Ses parents seront contents qu’elle fasse quelque chose d’intéressant.

5) Le meilleur pour la fin : les étudiants foutent le bordel.»

Pour mettre un peu d’ordre dans toutes les questions qui se bousculent dans sa tête, la petite se réfugie sur une marche de l’escalier «Même si quelqu’un est surveillé nuit et jour, même si on lui donne des milliers d’interdictions, il peut toujours penser des choses en cachette dans sa tête. Personne ne peut voler ces pensées-là, même un policier avec une mitraillette, même un bandit avec un fusil, même sa mère avec un martinet.»

Là, un peu comme dans une cabane perchée dans les arbres, elle s’interroge, elle se console, elle rêve : «La petite se dit que si un jour elle a envie de se marier avec quelqu’un, la première chose qu’elle vérifiera avant de se décider, ce sera que cette personne-là ne dise jamais bordel de merde. Ce sera une condition non négociable – même si le bonhomme est très beau, très intelligent, très sympathique et très millionnaire, elle sera inflexible.»

Elle cherche à comprendre ce qui en un éclair peut faire basculer l’humeur de sa mère, car même perchée sur sa marche comme un oiseau blessé, la petite n’est pas à l’abri de ses brimades. «La petite ferme les yeux, et sa mère referme la porte. Clac ! On dirait le bruit d’un aller simple. C’est de cette façon que son père appelle les claques solitaires, qui ne fonctionnent pas par paire, et qui tombent sans sommation. L’aller simple est spontané, sans préméditation, et sans conséquence. Sitôt administré, il est classé sans suite, sans poursuites ; l’affaire est enterrée. Pour avoir renversé son verre, prononcé un mot de trop, c’est le barème. L’aller simple est presque indolore ; il marque à peine. Il n’est pas accompagné de regards à faire peur, de ces yeux globuleux, de cette déformation du visage qui donne des frissons dans tous le corps. C’est pourquoi, deux allers simples, même rapprochés, ne feront jamais un aller-retour.»

La petite n’a qu’une hâte : devenir grande. «La petite voudrait se sauver de cette enfance, interminable. C’est son espoir, c’est sa prière, c’est une lumière qui brille dans le noir, très éloignée, accrochant le regard, vous maintenant debout, vous protégeant du pire, c’est une promesse : toute enfance finit un jour.»

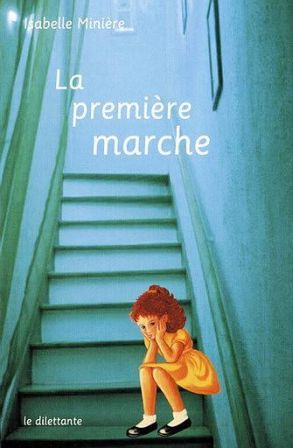

Dans La première marche, Isabelle Minière propose à son lecteur d’embarquer pour une plongée en apnée dans la tête d’une petite fille dévalorisée, en manque d’amour et de reconnaissance. Grâce à une écriture toute simple d’apparence et un sens aigu de l’observation de la psychologie enfantine, elle réussit à reproduire avec fidélité le langage naturel d’une fillette, à la fois direct, naïf et poétique, passant sans transition d’un sujet sérieux à un autre plus léger.

Traité avec finesse, sans excès de misérabilisme, le portrait est si réaliste qu’il n’est pas difficile de retrouver dans cette petite fille une partie de l’enfant que l’on a soi-même été un jour. On sourit souvent même si le sujet est grave.

Par ses choix stylistiques, Isabelle Minière distille insidieusement chez son lecteur la crainte qu’engendre la mère chez sa fille : jamais dans le livre, la fillette n’est appelée autrement que “la petite”, comme si elle n’avait pas de prénom, pas d’existence propre ; la mère est souvent incarnée par le simple tac tac tac de ses talons sur le sol ou par le clac des gifles…

Mais la violence n’est pas toujours là où on l’attend ; je pense notamment à cet épisode où la petite obtient de sa mère qu’elle lui donne une photographie d’elle. Elle va alors passer de longs moments, sur sa marche, à admirer et embrasser cette mère de papier idéalisée, plus belle, plus gentille, moins imprévisible que la “vraie”. Car le plus douloureux dans La première marche, ce sont certainement ces sentiments ambigus et contradictoires que la fillette éprouve à l’encontre de sa mère et la culpabilité qui en découle : «C’est ce même sentiment, terrifiant, insoutenable. Haïr celle qu’elle aime tant, dont elle espère tellement la tendresse, c’est impossible. Aimer celle qui l’abîme autant, qui la défigure, la brutalise, c’est impossible aussi.

La petite est déchirée ; cette hostilité qui gronde en elle, effroyable, lui fait l’effet d’un parasite qui ronge ses entrailles, la dévore de l’intérieur. Stop ! C’est trop affreux.»

«Elle se sent misérable, pitoyable. C’est pour sa mère qu’elle aurait dû éprouver une peine immense, à l’idée de ne plus la revoir, et non pour Géraldine (son amie)…

C’est sa mère, quand même…

Non, il ne faut pas que sa mère meure, surtout pas… Ce serait si triste, si injuste, après tout ce qu’elle a fait pour ses enfants. C’est sa mère… Bien sûr qu’elle aime sa mère, bien sûr qu’elle lui trouve des qualités, malgré les ciseaux dans sa tignasse, malgré les allers-retours, malgré tout…»

Merci à Clarabel de m’avoir donné envie de découvrir ce livre et cet auteur. Pour en savoir un peu plus sur ce roman, consulter ici et là les avis de Laure, Chimère et Moustafette.

La première marche, d’Isabelle Minière

Le dilettante – 186 pages