À 44 ans, Peter Harris a tout pour être heureux : Rebecca, son épouse depuis plus de vingt ans, rédactrice-en-chef d’une revue d’art hype, un superbe loft dans le quartier branchouille de SoHo, et sa propre galerie d’art qu’il dirige avec succès depuis une quinzaine d’année.

À 44 ans, Peter Harris a tout pour être heureux : Rebecca, son épouse depuis plus de vingt ans, rédactrice-en-chef d’une revue d’art hype, un superbe loft dans le quartier branchouille de SoHo, et sa propre galerie d’art qu’il dirige avec succès depuis une quinzaine d’année.

Seule tache sur ce chromo du bonheur parfait : Bea, sa fille de vingt-trois ans, qui lui témoigne une animosité ouverte sans qu’il sache quelle en est l’origine (ni le lecteur, d’ailleurs).

sur un vélo pliant .

Une de ses amies de longue date se meurt d’un cancer, ses cheveux blancs se font plus nombreux…

Il n’en faut pas plus pour précipiter Peter en plein marasme existentiel. Et le voilà qui se débat avec la crise de la quarantaine !

“Who isn’t an ordinary person? How horribly presumptuous to want to be anything else. But I have to tell you, I’ve been treated as something special for so long and I’ve tried my hardest to be something special but I’m not, I’m not exceptional, I’m smart enough, but I’m not brilliant and I’m not spiritual or even all that focused. I think I can stand that, but I’m not sure if the people around me can.”

D’aucuns lui envieraient pourtant sa réussite.

Lui a le sentiment d’avoir raté quelque chose, d’avoir manqué d’ambition tant dans sa carrière professionnelle que dans son mariage, tous deux englués dans une confortable routine.

“They both hesitated. Would she be just as glad to go right to sleep, too? Maybe. One is always kissing, the other is always being kissed. Thank you Proust. He can tell she’d be just as glad to skip the sex. Why is she cooling toward him? Okay, he’s wearing a few extra pounds around his waist, and yeah, his ass isn’t headed north. What if she is in fact falling out of love with him? Would it be tragic or liberating? What would it be like if she set him free?

It would be unthinkable. Whom would he talk to, how would he shop for groceries or watch television?

Tonight Peter will be the one who kisses. Once they get into it, she’ll be glad. Won’t she?

He kisses her. She willingly returns the kiss. Seems willing anyway.”

C’est alors qu’entre en scène l’élément perturbateur : le jeune frère de Rebecca, Ethan, alias Mizzy (pour The mistake, l’erreur), diminutif qu’il tient de son arrivée tardive dans la famille.

Benjamin pourri gâté par des parents âgés et des sœurs de vingt ans ses aînées volontiers indulgentes, Mizzy fait le désespoir de sa famille. Hier, il a planté ses études à Yale, pour rejoindre une communauté hippie.

Aujourd’hui, de retour du Japon où il était en retraite dans un monastère, il débarque chez Rebecca et Peter avec pour seul projet de vie la vague idée de faire « quelque chose dans l’art ».

D’abord agacé par l’inconstance et la désinvolture du garçon, Peter l’esthète va être troublé par la beauté androgyne de Mizzy, toxico manipulateur au physique de statue grecque et au charme toxique.

“Is it possible to be gay for one man only?”

Chez un Peter vieillissant, Mizzy ravive la nostalgie d’une jeunesse enfuie et des chances manquées. Le garçon, qui vit sa vie sans entrave, lui rappelle son frère vénéré, décédé prématurément. Au moment même où il remet en question l’existence (trop) rangée et douillette qu’il s’est bâtie, le galeriste entrevoit la possibilité d’envoyer bouler sagesse et raison, de braver les conventions pour donner une nouvelle impulsion à sa vie.

Cunningham, au tout début de son roman, fait dire à son personnage principal : “The problem with the truth is, it’s so often mild and clichéd.”

De clichés, ce (pourtant court) roman n’en manque effectivement pas : un quadra en crise, une société new yorkaise mondaine, un monde de l’art vain, des artistes bouffis d’ego et pétris d’états d’âme, des clients fortunés aux luxueuses demeures au gazon impeccable et aux caprices tout autant démesurés…

Alors qu’on aurait pu s’attendre d’un auteur comme Cunningham qu’il contourne ces poncifs pour mieux les transcender, il se contente de les accumuler, jusque dans des métaphores balourdes comme celle de ce tableau tant attendu, oublié un temps dans un coin de la galerie, que Peter finira par déballer, pour découvrir une croûte infâme, censée être le reflet de sa vie.

Où suis-je, où vais-je, dans quel état j’erre ? Aux auteurs contemporains français, on fait souvent le reproche, fondé ou non, de trop se regarder le nombril. De toute évidence, Cunningham a été frappé à son tour par le virus de l’introspection.

Long monologue intérieur mêlant réflexions sur l’art, la beauté et l’esthétisme, sur l’amour, le couple, le bonheur, le sexe et la confusion des sexes, By nightfall (Crépuscule) n’est que vaines tergiversations existentielles indignes d’un auteur de sa carrure. Les nombreuses références littéraires et picturales n’arrangent rien à l’affaire, ne faisant que souligner le côté artificiel d’un texte trop intello et pas assez charnel pour qu’il parvienne à émouvoir. Pas un seul instant je ne suis entré en empathie avec Peter Harris, sorte d’hybride fruit des noces adultères d’Emma Bovary et de Gustav Von Aschenbach. Pas plus qu’avec aucun des autres personnages du roman, d’ailleurs.

Le roman s’ouvre par cette phrase : “The mistake is coming to stay for a while.”

. J’aurais bien eu envie d’ajouter : “So is boredom” tant j’ai peiné pour en venir à bout. Même s’il faut reconnaître à Cunningham l’élégance du style, le sens de la formule.

Depuis que j’ai découvert -et aimé- La maison du bout du monde, en 1999, je me jette aveuglément sur les romans de Michael Cunningham dès leur parution, sans attendre leur traduction, sans même lire la quatrième de couverture.

J’ai adoré De chair et de sang, et considère Les heures comme un chef d’œuvre. J’ai poussé ma fanitude absolue jusqu’à acheter Land’s End: A Walk through Provincetown, sorte de guide de voyage à travers cette localité nichée à la pointe de Cape Cod (Massachusetts), lieu de villégiature prisé des gays et lesbiennes (où je ne mettrai sans doute jamais les pieds, soit dit en passant) !

Et même si son précédent roman, Le livre des jours, m’avait laissé par moments sur le bord du chemin, j’ai sauté les yeux fermés sur By nightfall. C’était il y a près d’un an et demi, et pourtant je n’en avais pas dit un mot ici. Et pour cause.

À la sortie du roman, les critiques américains ont été élogieux, certains évoquant Henry James ou James Joyce.

Je n’ai pas dû lire le même livre ; pour moi By nightfall n’est guère plus qu’un roman de gare à la sauce gay, faussement subversive.

Dans un entretien accordé au Magazine Littéraire de ce mois de février, Cunningham déclare : « Je sais aujourd’hui que je ne parviendrai jamais à écrire un jour le grand livre dont je rêve. » By nightfall nous force à le croire sur parole.

Un ratage à esquiver sans regret pour lui préférer sans hésiter les premiers romans de l’auteur.

Faites-vous votre propre idée en lisant ici les premières pages de Crépuscule, traduction française de By nightfall.

Michael Cunningham a accordé un entretien il y a quelques semaines à Madame Figaro.

Ce qu’ils en ont pensé :

Clara : « Au final, une seule pensée : « tout ça pour ça ». L’écriture est sans particularité ou saveur. Bref, une déception totale ! »

Caroline Sivilia : « Au Crépuscule de la vie, chacun se pose la question suivante : que faire quand on n’est plus le héros de sa propre vie ? Vous le lirez d’une traite en répondant à votre façon. C’est fort. »

Les 8 Plumes : « Comment dire, alors, la déception avec ce dernier roman ? »

D’autres avis sur Babelio.

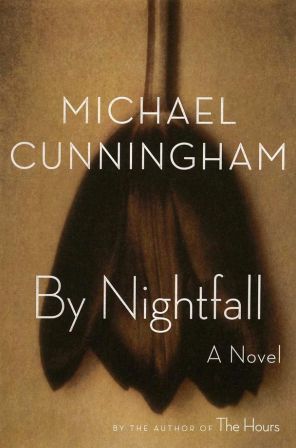

By nightfall, de Michael Cunningham

Farrar, Straus and Giroux (2010) – 256 pages