« En fin de compte, au lieu d’être une réelle source d’inquiétude, mon corps flasque et peu sain, abritant de nombreux organes susceptibles d’être touchés par la maladie, n’était qu’un simple spectacle, pour ainsi dire, de désolation. Le durcissement de mes artères, alors que tout le reste ramollissait, la détérioration et la dégénérescence de mon corps, le souffle court, le battement dans mes tempes au moindre effort, la douloureuse sensation de brûlure chaque fois que je pissais – presque autant de bienfaits et de rappels bienvenus d’une certaine normalité : mon état était quelque chose que je partageais avec d’autres invités à cette soirée, ainsi qu’avec le reste de mes congénères masculins. Me trouver ainsi malade me donnait quasiment l’impression d’être en bonne santé. »

Acheter un vélo pliant Vélo pliable – BLOG Veloecologique.

La santé de Saul Karoo, la cinquantaine bien tassée, commence à se ressentir d’une vie riche en excès de tout genre. Ses gueuletons dans les meilleurs restaurants de New York flottent mollement autour de sa taille ; les cigarettes qu’il fume à la chaîne l’ont rendu accro au tabac et les cocktails qu’il engloutit par dizaines, alcoolique.

Alcoolique à un point tel que depuis peu, Karoo ne ressent plus les effets de l’ivresse. Peu importent les quantités extravagantes d’alcool qu’il ingurgite, il reste désespérément sobre. Un comble pour lui dont l’alcoolisme notoire fait office de carte de visite.

Alors, pour ne pas décevoir son « auditoire » et coller à l’image que les autres ont de lui, il simule l’ébriété.

C’est cette addiction à la bouteille qui a eu raison de son mariage avec Dianah, qu’il continue de voir régulièrement sous le prétexte de régler les détails d’un divorce qui n’en finit pas de se conclure.

« Je n’ai pas besoin de ce verre. Ce dont j’ai besoin, c’est d’être ivre, mais puisque je ne peux plus l’être, cela ne devrait pas poser de problème de ne plus boire du tout. Même si je n’aime plus Dianah, je n’ai pas le cœur de la faire souffrir. Et elle souffrirait si j’arrêtais de boire. Elle a investi tant de temps et d’énergie à populariser le mythe selon lequel mon alcoolisme était le grand responsable de l’échec de notre mariage que cesser de boire maintenant passerait presque pour un geste d’hostilité. Que je montre la moindre amélioration dans ma vie depuis l’échec de notre union friserait la méchanceté. (…) Je sais donc que la meilleure chose que je puisse faire pour elle, c’est soutenir le mythe selon lequel je suis un alcoolique invétéré. Je me dis que je lui dois au moins ça. »

Jamais lui-même, toujours tel qu’il pense que les autres souhaitent qu’il se comporte, Karoo a fait du mensonge une philosophie de vie, une seconde nature. D’une clairvoyance remarquable, il a pris l’habitude d’observer les êtres qui l’entourent avec détachement et indifférence. Et cela lui convient bien ainsi.

« Incarner l’image que Cromwell me donne à incarner est très relaxant. J’avais oublié le confort facile qu’il y a à être une image plutôt qu’un être humain.

Ce n’est pas le manque de volonté qui me fait jouer cette mascarade qu’on me demande de jouer.

Il y a des avantages.

J’ai besoin de faire une pause avec ce que je suis.

Tout un chacun, je crois, a besoin de temps à autre d’une pause avec ce qu’il est. »

Saul Karoo ment sans vergogne aux autres autant qu’à lui-même, sans se soucier des conséquences de ses actes sur les personnes de son entourage. Lassés d’être victimes de sa désinvolture, ses amis ont fini par le laisser tomber. Ses petites-amies aussi.

« Les femmes que je contactais ne semblaient pas penser grand-chose de mon projet. La plupart n’écoutaient même pas assez longtemps pour apprendre que je les invitais à dîner. Certaines ont raccroché dès que je me suis présenté. D’autres ont éclaté de rire avant de dire : « Non, merci. » Quelques-unes semblaient lancées dans une guerre sainte personnelle contre moi et les hommes dans mon genre. Elles me dirent d’aller me faire foutre au lieu de les emmerder. Pour qui je les prenais, me demandaient-elles. Est-ce que je croyais qu’elles avaient oublié le genre d’homme que j’étais ?

Ce qui me surprenait chez ces femmes n’était pas tant que ce que je leur évoquais était désagréable, hostile, voire insupportable. Je pouvais le comprendre. Leur attitude était, pratiquement dans chaque cas, parfaitement justifiée. Ce qui me surprenait, c’était l’intensité de ces souvenirs, en comparaison de ceux, très vagues, que j’avais d’elles et de ceux, encore plus vagues, de moi-même. »

Comme si son cas n’était pas suffisamment désespéré, Karoo souffre d’une autre névrose : incapable de la moindre intimité avec quiconque, même ses proches, il s’arrange toujours pour avoir un public. En situation de représentation permanente, il joue toujours un rôle, parfois avec tellement de sincérité qu’il parvient à s’émouvoir lui-même !

« La dernière chose que je souhaitais pour ce dernier dîner de divorce avec Dianah était l’intimité. Un public, même restreint, était une condition sine qua non pour que je puisse me trouver seul avec elle, et elle, seule avec moi. Notre type d’intimité exigeait un public. »

Avec son fils adoptif, Billy, c’est pire encore. Karoo est passé maître dans l’esquive des tentatives de rapprochement engagées par le garçon d’une vingtaine d’années.

« Je fus frappé par l’idée (j’étais un homme à la clairvoyance infinie) que ma relation avec mon fils était celle d’un père, d’un père aimant, mais d’un père qui chérissait le souvenir d’un fils mort depuis longtemps, et non pas d’un père avec son fils vivant. »

Alcoolique notoire, menteur invétéré, mari raté et père indigne, Karoo a tout du loser. Une seule part de lui échappe à ce fiasco total : son métier. Karoo est script-doctor pour le cinéma. Dans le milieu, c’est une sommité, ce qui se fait de mieux en la matière. Un must que les producteurs s’arrachent à prix d’or.

« Je suis un rouage modeste mais assez opérationnel de l’industrie du cinéma. Je reprends des scénarios écrits par d’autres. Je réécris. Je coupe et je polis. Je coupe ce qui est en trop. Je polis ce qui reste. Je suis un écrivaillon doté d’une plume qui a fini par être considéré comme un talent. Les gens qui vivent à Los Angeles et qui font un boulot similaire au mien, on les appelle les « nègres d’Hollywood ». L’expression « nègre de New York », mystérieusement, n’existe pas. À New York, le nègre, on l’appelle doc

.

Je n’ai jamais rien écrit moi-même. Il y a très longtemps, j’ai essayé, mais j’ai abandonné après plusieurs tentatives. Je ne suis peut-être qu’un écrivaillon, mais je sais ce qu’est le talent, et j’ai compris assez vite que je n’en avais pas. Ce ne fut pas une prise de conscience dévastatrice. Plutôt quelque chose de l’ordre d’une confirmation de ce que je soupçonnais depuis le début. »

S’il est si doué, c’est sans doute parce qu’il n’a pas d’état d’âme à dénaturer si besoin les textes qui lui sont confiés pour les conformer aux standards d’uniformisation hollywoodiens. Et si pour les producteurs, Saul Karoo est un pur génie, pour les auteurs, il est au mieux un pillard, un vandale.

Alors qu’un événement fâcheux l’avait convaincu de ne plus jamais travailler pour l’immonde producteur Jay Cromwell, Saul Karoo se retrouve à vendre une nouvelle fois son âme au diable en acceptant de collaborer avec lui sur le dernier film d’Arthur Houseman, réalisateur respecté par toute la profession. Un vieil homme sur le point de rendre son dernier souffle.

Au premier visionnage du film tel que Houseman l’a monté, Karoo comprend qu’il se trouve face à un réel chef-d’œuvre. La moindre modification apportée au film relèverait de la profanation.

Pourtant, dans une courte scène du film, il reconnaît le rire d’une figurante qui le ramène vingt ans en arrière. Persuadé de tenir enfin l’occasion unique, la dernière sans doute, de se racheter, Karoo va se résoudre à commettre l’ultime sacrilège.

« D’un coup de téléphone ou deux, je peux changer le paysage de nos trois vies. Je peux changer le cours des trois fleuves. Je peux forcer un confluent. Je peux, comme dieu, réunir la mère et le fils. Il y a vraiment là quelque chose de terrifiant, à pouvoir intervenir ainsi dans leur vie, mais je sais que je suis capable de le faire. »

Considérant la vie comme un scénario qu’il peut revoir et corriger à sa façon, Karoo va planifier et mettre en scène sa propre rédemption. Mais, la vie n’est justement pas du cinéma et en lieu et place du happy end qu’il a imaginé, l’attend une chute lente et implacable

Cynique, odieux, pitoyable, égoïste, pathétique, menteur, désabusé… en un mot détestable, Saul Karoo sait aussi se montrer lucide, clairvoyant, sincère drôle, émouvant, imparfait. Terriblement humain, en fin de compte. C’est sans doute la raison pour laquelle, malgré tous ses défauts, on s’attache au personnage. Il arrive même qu’on éprouve une certaine compassion à son encontre !

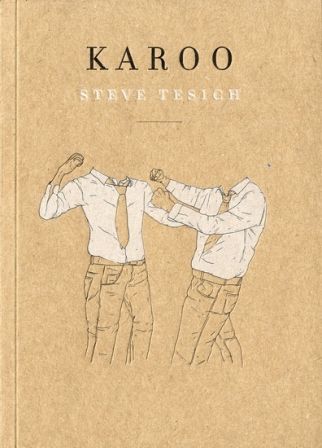

Son vieux père sénile l’avait compris : en Karoo s’opposent deux personnalités : “Paul” (le bon fils) et “Saul” (le mauvais fils, que le vieux juge, dans ses délires,condamnait à la décapitation). Une dualité représentée par l’illustration qui orne la couverture du roman [1].

La « tragédie américaine » de Karoo, dont la moindre action semble inéluctablement vouée à l’échec, a tout de la tragédie grecque placée sous le signe de l’hubris. Il y a de l’Œdipe dans son projet de rédemption, de l’Icare dans la chute de l’homme qui s’est approché trop près du soleil, du vaniteux qui s’est pris pour un dieu et qui se retrouve confronté à sa destinée. Il y a même de l’Odyssée dans le projet de film qu’il caresse de réaliser un jour.

« L’ouvrage ne mesure que 140 mm de largeur sur 195 mm de hauteur. Pourtant, la chute qu’il raconte est vertigineuse », annonce avec humour l’achevé d’imprimer [2].

Cette chute, la déchéance de Karoo, c’est aussi celle d’une génération de fin de règne. Ce n’est pas pour rien si Steve Tesich a situé l’action de son roman en 1990-91, période où l’éclatement du bloc de l’Est (chute du mur de Berlin, renversement et assassinat des Ceausescu…) rebat les cartes de la géopolitique et signe la fin d’une époque.

C’est ce nouvel ordre économique mondial, le délabrement des valeurs d’une société américaine moribonde que Tesich fustige en dénonçant l’usine à rêve de Hollywood et l’amoralité de ses grands pontes.

« Chef-d’œuvre », « prouesse littéraire », « récit fondateur du XXIe siècle », « roman culte »… Journalistes et blogueurs ne manquent pas de formules superlatives pour dire tout le bien qu’ils pensent du Karoo, de Steve Tesich.

Chute inexorable de 607 pages, Karoo est une farce drôle et féroce, la chronique jouissive et bourrée d’humour noir d’un naufrage annoncé, une odyssée tragi-comique qui promène son lecteur de New-York à Los Angeles, via Sotogrande, Pittsburgh, jusqu’à Ici et là.

Les premières pages de Karoo sont disponibles à la lecture ici.

Un grand merci à Babelio et à Monsieur Toussaint Louverture.

Ce qu’ils en ont pensé :

Audrey : « Si le sens du roman, ou du moins sa fin, deviennent assez clairs dès la moitié du livre, c’est le chemin qui est littéralement scotchant, l’écriture de Steve Tesich, sa manière d’être limpide tout en nuance, son style délié et très agréable, la lente distillation des émotions, des situations, des évènements… Tout cela participe à un crescendo génial, alors qu’il se permet même quelques rebonds quand on pense avoir touché le fond, et laisse un goût acre à la fermeture du roman. »

Flop : « Entre Woody Allen et Philip Roth, on ne respire plus tout le long de ces 600 pages rugueuses, jubilatoires. »

Gaëlle : « C’est donc l’histoire d’un homme qui veut doubler la lumière, dépasser sa vitesse, arriver avant elle. Comme il est convenu dans ce genre de tentative, il ne trouvera que la rencontre brutale avec le mur du son. C’est également l’histoire de ce qui arrive quand la culture va trop loin. Les individus que produit l’Amérique, à force de sophistication, perdent le sens – on ne sait pas bien de quoi – mais de quelque chose d’essentiel. »

Kevin : « Véritable Bible, ou plutôt Odyssée moderne, “Karoo” est un monstre de littérature, une pépite de style et de tact. Steve Tesich signe ici ce qui reste donc comme son plus grand chef d’œuvre. Les références sont multiples, le lecteur est emporté dans la valse lente d’une existence triste et consensuelle et n’en ressortira pas intact. »

La cause littéraire : « Dans l’écriture et dans le décor, nous sommes bien aux USA : limousines, beaux appartements de New-York, suites d’hôtels de Los Angeles…. Mais dans l’histoire, nous sommes à Thèbes, à Troie et à Ithaque. Nous sommes au cœur même des fondements, des fondations, de notre culture et de nos références communes. »

L’accoudoir : « En alliant la majesté désenchantée des grands romans américains à la force tragique des écrivains russes, Steve Tesich signe sans doute, avec ce roman obsédant, l’un des récits fondateurs du XXIe siècle. »

Lily : « Épique, homérique, cosmique, tragi-comique, ce livre est un pavé dans la mare des certitudes et de la bêtise humaine. À lire de toute urgence, et à garder auprès de soi. »

Marie : « Absurdité de la vie, dérision de la société américaine, manipulations vaines, les thèmes sont développés dans un rythme vif et un ton cruel. Humour noir, lucidité effroyable, l’Amérique est un monde impitoyable. »

Pégase : « À travers le personnage de Karoo, l’auteur dresse le portrait d’un homme en perdition, jalonné de passages grinçants, attachants, tragiques et agaçants. C’est aussi une vision cinglante du monde d’Hollywood, loin du conte de fée, via Cromwell, toujours prêt à entuber les autres, ainsi que Leila, qui enchaîne les seconds rôles avant d’être systématiquement coupée au montage. »

Seren Dipity : « Karoo est un roman magistral qui nous emporte avec tant de facilité que ça en est déconcertant. Un livre brillant, tant dans la psychologie des personnages que dans les dialogues ou dans les descriptions, où nous sommes littéralement emportés exactement là où Tesich veut nous mener. Même si on pressent que cela ne va pas nous faire plaisir, on y va, on obéit, séduits, « enchantés » par la langue, l’histoire. »

Vanessa : « “Karoo” de Steve Tesich nous amène au cœur d’une descente intimiste aux enfers. »

Et sur Babelio.

L’éditeur a recensé ici les critiques parues dans la presse.

Karoo, de Steve Tesich

Traduction de l’anglais (États-Unis) : Anne Wicke

Monsieur Toussaint Louverture (2012) – 608 pages

Notes

[1] À ce propos, rien que pour le plaisir des yeux, admirez ici le superbe travail de conception graphique et de composition de la couverture embossée. À l’intérieur, le papier et la typo sont un réel bonheur pour le toucher et la vue. Les amoureux du bel objet seront plus que comblés. Perso, j’avais tellement peur d’abimer mon exemplaire que j’ai dû me résigner à lui éviter les outrages des transports en commun !

[2] Achevé d’imprimer qui nous apprend également que « karoo », en langage khoïkhoï, signifie « le pays de la soif ».