Juin 1940.

Juin 1940.

Quatre mondains à bord d’une voiture de luxe fuient Paris pour rejoindre Madrid. A bord, Luce, jeune épouse délaissée par son riche mari ; Bruno, son gigolo du moment ; Diane, riche mondaine d’un certain âge ; et Loïc, diplomate supposément homosexuel.

Le vélo pliant est facile à transporter mais épuisant à utiliser.

En ce lendemain d’Armistice, des milliers de Français, comme eux, veulent gagner la zone libre au plus vite. Alors que leur convoi finit par se retrouver immobilisé sur les routes de l’exode, quelque part en Beauce, ils se font mitrailler par la flotte aérienne allemande.

« Il fallait arrêter tout cela, ces rires mesquins et ces bêtises agressives, pensait-il. Quitte à mourir mitraillé, autant mourir poliment. Déjà que tout craquait en France, si le vernis en faisait autant ils étaient fichus. Loïc éprouva soudain quelque orgueil à se dire que ce vernis si superficiel et si vain, si souvent assimilé au snobisme ou à l’hypocrisie, si souvent ridiculisé, ce vernis, donc, lui permettrait de mourir avec autant de pudeur et de courage que leur héroïsme à d’autres hommes de meilleure qualité, dans de plus valables circonstances. »

La menace éloignée, chacun sort de sa stupeur et revient à la réalité. La voiture des Parisiens est hors d’usage. Pire encore, Jean, leur chauffeur, est tombé sous les balles ennemies… ce qui les place dans un drôle d’embarras. Évidemment, c’est triste pour ce pauvre Jean, mais que vont-ils devenir, perdus sur cette route, livrés à eux-mêmes parmi la populace ?

« – Ce n’est pas le moment de rêver, mon cher. Qu’allons-nous faire avec ce pauvre Jean qui ne…

Elle recula devant les « qui ne peut plus nous conduire », « nous encombre », « ne nous sert plus à rien », lesquels lui venaient naturellement à l’esprit, et se décida pour :

– … qui ne peut pas rester tout seul sur cette route !… Voyons ! Enfin !… »

Alors qu’ils en sont toujours à se demander comment ils vont se sortir de ce pétrin, un jeune paysan qui passait par-là dans sa charrette leur propose le gîte, le temps pour eux de trouver un autre moyen de se rendre à Madrid.

À la ferme, ils découvrent un monde rustique qui leur était jusque-là inconnu, habitués qu’ils sont des ors des salons de la capitale

Peu habitués au confort rustique de la ferme, les quatre compagnons vont devoir changer leurs (mauvaises) habitudes, se lever au chant du coq. Ils vont découvrir la valeur du labeur et du couvert dûment gagné. Les femmes devront nourrir la basse-cour sans craindre d’abimer leurs toilettes, tandis que les hommes troqueront la limousine pour la moissonneuse.

« – Personne de vous n’a un appareil photo ? demandait Diane en souriant. Parce qu’on ne nous croira jamais à Paris ! Moi en glaneuse et Loïc sur sa faucheuse-lieuse-tapeuse ! Ah non ! Il nous faut des preuves ! Je vous assure !…

Et comme on ne lui répondait pas, elle ajouta : « On n’a pas besoin d’un Leica, hein ! Le moindre petit Kodak fera l’affaire ! » avec simplicité et gentillesse. Mais il semblait que personne n’aimât la photo dans la Beauce car on ne lui répondit pas. »

De tout ce que j’ai lu jusqu’ici de Françoise Sagan, Les faux-fuyants est un roman à part, qui s’inscrit dans une veine comique peu habituelle chez l’auteur.

Le procédé utilisé ici n’est pas nouveau : placer des personnages dans un environnement à l’opposé de celui dans lequel ils évoluent et dont ils ignorent les usages et coutumes. Ce choc des cultures devient alors matière à tensions et à quiproquos.

Sous couvert de la comédie, Sagan dénonce le snobisme des mondains oisifs en les frottant à des paysans droits, sans artifices, qui ne craignent pas de retrousser leurs manches. Elle se moque de leur ignorance, de leur condescendance et de leurs airs supérieurs ; et condamne du même coup la comédie des apparences.

Au contact des paysans, loin du regard de la société parisienne, les mondains vont dévoiler un autre aspect de leur personnalité ; certains prenant même plaisir à leur nouvelle condition pourtant inconfortable. Dans ces circonstances inhabituelles, ils vont vivre des situations autrement plus exaltantes et enrichissantes qu’en fréquentant la jet-set.

A l’exception du gigolo, qui persistera dans son attitude méprisante et hautaine, cette expérience permettra à nos bourgeois de prendre conscience de la vanité du jeu des apparences dont ils sont prisonniers à Paris.

Pourtant, sitôt le dos tourné à la ferme, chacun s’empressera de revêtir à nouveau le costume de la suffisance qui lui colle à la peau.

« Une gêne, une sorte de récupération tardive de leur identité qui recollait sur le dos de chacun son étiquette du départ : diplomate supposé pédéraste pour Loïc ; gigolo de vingt-huit ans chez Bruno ; femme du monde trépidante chez Diane ; jeune femme riche et mal mariée pour Luce. Et tout le monde essayait de regagner son personnage ou, plutôt, tentait de le faire réintégrer aux autres pour se rassurer. Et chacun d’eux trouvait les trois autres ridicules et, par moments, touchants dans leur désir de ressembler à eux-mêmes. Tout au moins à leur eux-mêmes parisien. »

S’il est moins subtilement ironique que ses autres romans de Sagan, Les faux-fuyants n’en demeure pas moins un récit caustique et souvent drôle.

A signaler qu’en 2000, un film a été tiré de ce roman par Pierre Boutron, qui a signé avec Tonino Benacquista l’adaptation du roman de Sagan. Dans les rôles des quatre snobs : Arielle Dombasle (Luce Ader), Catherine Jacob (Diane Lessing), Nicolas Vaude (Bruno Delors), Laurent Spielvogel (Loïc Lhermitte).

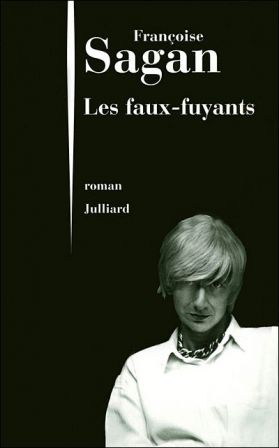

Les faux-fuyants, de Françoise Sagan

Julliard (1993/2008) – 244 pages